Article

Diffusion d’aérosols stratosphériques

L’injection d’aérosols stratosphériques (SAI) est une idée visant à créer une couche de minuscules particules réfléchissantes en haut de l’atmosphère afin de réfléchir une petite quantité de lumière solaire. Les chercheurs ne doutent pas que la mise en œuvre de cette idée ferait baisser les températures à l’échelle mondiale. Mais si elle pourrait limiter certains dommages causés par le changement climatique, elle introduirait également de nouveaux risques et poserait de sérieux défis.

Principaux points à retenir:

- Les scientifiques sont convaincus que l'ajout de particules réfléchissantes dans la stratosphère pourrait stopper, voire inverser, le réchauffement de la planète et réduire les risques climatiques associés au réchauffement.

- Toutefois, selon la manière dont il est déployé, la SAI augmenterait certains risques climatiques dans certains endroits et pourrait avoir des effets secondaires importants.

- La question de savoir si et comment déployer la SAI serait un choix ayant des conséquences mondiales de grande envergure et qui présente des défis et des risques substantiels.

L’éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 a été l’une des plus importantes éruptions volcaniques que le monde ait connues depuis des siècles. Elle a également apporté une démonstration convaincante du potentiel d’altération du climat des minuscules particules en suspension dans l’air, connues sous le nom d’aérosols.

L’éruption du Pinatubo a été si explosive que son panache a atteint une hauteur de plus de 40 km, pénétrant profondément dans la stratosphère – la couche stable de l’atmosphère située au-dessus de la plupart des nuages et qui abrite la couche d’ozone protectrice. De 14 à 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre provenant du panache du Pinatubo s’y sont répandues à travers les tropiques et dans les deux hémisphères,1 formant d’innombrables gouttelettes microscopiques d’acide sulfurique et d’eau, appelées particules d’aérosols sulfatés.

Cette fine couche d’aérosols à l’échelle mondiale a réfléchi environ 1 % de la lumière solaire entrante pendant environ un an,2 agissant comme un parasol. Le ciel était un peu plus blanc et les couchers de soleil un peu plus lumineux pendant qu’il durait. Les températures mondiales ont baissé d’environ 0,5°C au cours de l’année qui a suivi l’éruption du Pinatubo, mais la baisse aurait été encore plus importante si cette couche avait persisté.

La SAI est techniquement réalisable.

La SAI est une idée visant à abaisser les températures mondiales de la même manière que les grandes éruptions volcaniques. En créant une couche de particules d’aérosols continuellement renouvelée dans la stratosphère, on espère pouvoir réduire les effets climatiques liés à l’augmentation des températures.

Avec l’Accord de Paris, tous les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais ces promesses ne suffiront pas à limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. L’analyse du Programme des Nations unies pour l’environnement suggère que même si les engagements pour 2030 sont respectés, le monde est en passe de connaître un réchauffement d’environ 2,5°C d’ici la fin du siècle.

La réflexion d’environ 1 % de la lumière solaire incidente vers l’espace suffirait à compenser cette différence de 1°C.3 Pour y parvenir à l’aide de l’IAS, il faudrait libérer environ 12 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère chaque année.4

Bien que l’on ne sache pas exactement quelle quantité de fraîcheur serait produite pour chaque million de tonnes de dioxyde de soufre libéré, il ne fait aucun doute que la libération de cette substance dans la stratosphère formerait une couche réfléchissante de particules, ce qui aurait pour effet de refroidir la planète.5

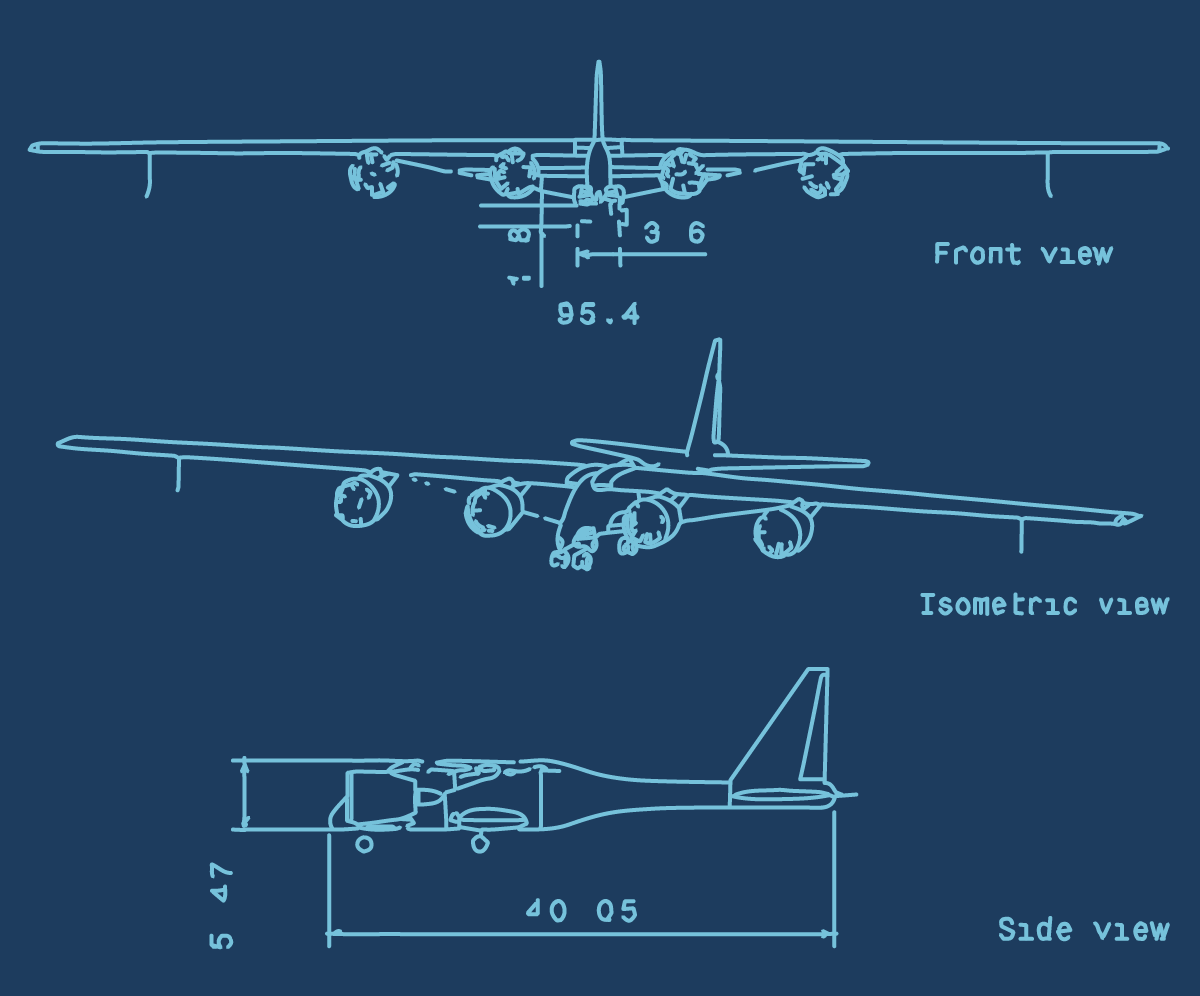

Il n’y a guère de doute non plus que cela serait techniquement réalisable. Pour produire une couche stratosphérique planétaire de particules d’aérosol, il serait nécessaire de libérer des substances à une hauteur d’environ 20 km sous les tropiques ou dans les régions subtropicales.6 C’est bien au-dessus de la hauteur à laquelle la plupart des avions peuvent voler, mais les évaluations techniques s’accordent à dire que cet objectif pourrait être atteint en utilisant de nouveaux avions spécialement conçus pour voler à haute altitude.6,7

Injection d’aérosols stratosphériques

L’injection d’aérosols stratosphériques (IAS/SAI) est une idée visant à abaisser la température mondiale en dispersant de minuscules particules dans la stratosphère pour réfléchir une petite fraction de la lumière du soleil. Ces particules réfléchissantes demeureraient dans la stratosphère pendant 1 à 2 ans, au lieu des quelques jours qu’elles dureraient dans la basse atmosphère, car la stratosphère est stable et sèche.

L'IAS/SAI serait une intervention globale.

Partout où des particules étaient libérées dans la stratosphère, les vents forts les propageaient d'est en ouest autour du monde, puis vers les pôles.

Lumière du soleil

La stratosphère stable

La stratosphère est sèche et la température augmente avec l'altitude. Par conséquent, il y a très peu de nuages dans la stratosphère et celle-ci est stable. Cela signifie que les particules peuvent persister pendant quelques années avant de retomber finalement dans la troposphère.

Air plus chaud

Air plus froid

La troposphère turbulente

La partie la plus basse de l'atmosphère, la troposphère, est turbulente et humide. Les particules ne demeurent que quelques jours dans la troposphère avant de se déposer au sol ou d'être happées par les nuages et chassées par la pluie.

Air plus chaud

Air plus froid

L'IAS/SAI serait une intervention globale.

Partout où des particules étaient libérées dans la stratosphère, les vents forts les propageaient d'est en ouest autour du monde, puis vers les pôles.

Lumière du soleil

Air plus chaud

La stratosphère stable

La stratosphère est sèche et la température augmente avec l'altitude. Par conséquent, il y a très peu de nuages dans la stratosphère et celle-ci est stable. Cela signifie que les particules peuvent persister pendant quelques années avant de retomber finalement dans la troposphère.

Air plus froid

La troposphère turbulente

La partie la plus basse de l'atmosphère, la troposphère, est turbulente et humide. Les particules ne demeurent que quelques jours dans la troposphère avant de se déposer au sol ou d'être happées par les nuages et chassées par la pluie.

Air plus chaud

Air plus froid

L'IAS/SAI serait une intervention globale.

Partout où des particules étaient libérées dans la stratosphère, les vents forts les propageaient d'est en ouest autour du monde, puis vers les pôles.

Lumière du soleil

La stratosphère stable

La stratosphère est sèche et la température augmente avec l'altitude. Par conséquent, il y a très peu de nuages dans la stratosphère et celle-ci est stable. Cela signifie que les particules peuvent persister pendant quelques années avant de retomber finalement dans la troposphère.

Air plus chaud

Air plus froid

La troposphère turbulente

La partie la plus basse de l'atmosphère, la troposphère, est turbulente et humide. Les particules ne demeurent que quelques jours dans la troposphère avant de se déposer au sol ou d'être happées par les nuages et chassées par la pluie.

Air plus froid

Air plus chaud

Impacts environnementaux du SAI

Le SAI pourrait non seulement faire baisser la température moyenne de la planète, mais permettrait aussi, grâce à l’ajustement des lieux et des quantités de matériaux libérés, de refroidir la planète de manière plus ou moins homogène.8 De nombreux risques liés au changement climatique sont étroitement liés à la hausse des températures et, par conséquent, en refroidissant uniformément la planète, le SAI pourrait réduire ces risques. Par exemple, les chaleur extrêmes et les pluies diluviennes,9 la fonte de la banquise et du pergélisol,10 et l’élévation du niveau de la mer11,12 devraient diminuer dans la plupart des endroits, voire partout.

Toutefois, le SAI ne pourrait pas compenser tous les aspects du changement climatique. En particulier, le cycle hydrologique mondial sensiblement différent si le SAI était déployé.13 Bien que les études de modélisation climatique suggèrent que les changements pluviométriques seraient globalement moins importants avec les SAI qu’avec le seul changement climatique, certaines régions pourraient connaître des changements plus importants, ce qui pourrait s’avérer néfaste. 14

Outre le fait qu’il ne compense que partiellement les effets du changement climatique, le SAI aurait plusieurs effets secondaires.

Toute substance libérée dans la stratosphère retomberait sur Terre au bout de quelques années, ce qui implique qu’il faille en diffuser régulièrement pour maintenir l’effet de refroidissement. Si des sulfates étaient utilisés, cela accroîtrait les pluies acides, mais n’aggraverait que légèrement le problème existant.

Une couche de sulfate persistante modifierait également la stratosphère. Les particules ne réfléchiraient pas seulement la lumière vers l’espace, mais la disperseraient également, rendant le ciel un peu plus brumeux. De plus, elles absorberaient la chaleur, ce qui se traduirait par un réchauffement de la stratosphère et une modification de la configuration des vents stratosphériques.15

En effet, le SAI introduirait des particules dans la stratosphère, ce qui modifierait sa composition chimique et affecterait la couche d’ozone, qui protège la planète des rayons ultraviolets nocifs. L’utilisation de particules de sulfate pourrait ralentir la reconstitution de la couche d’ozone de plusieurs décennies.4

Ces effets secondaires motivent la recherche de particules alternatives pour le SAI susceptibles de ne pas présenter ces mêmes problèmes.16 Par exemple, des particules comme la calcite (poussière de craie) pourraient réfléchir la lumière, mais pourrait le faire sans avoir un impact aussi important sur la couche d’ozone. Cependant, on en sait beaucoup moins sur ces alternatives.

Le SAI ne permet pas de remédier aux causes sous-jacentes du changement climatique

Le réchauffement de la planète est principalement dû à l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et le SAI n’y changerait pas grand-chose.17 Elle ne changerait pas non plus directement les effets du dioxyde de carbone qui s’accumule dans les océans, et qui les acidifie et nuit aux écosystèmes océaniques.

Toutefois, certains craignent que le développement et le déploiement de méthodes de réflexion de la lumière solaire telles que le SAI puissent compromettre les efforts visant à réduire les émissions – une préoccupation connue sous le nom de « risque moral » ou de déplacement d’atténuation. Cela entraînerait une acidification accrue des océans et, d’une manière générale, un réchauffement climatique plus important à compenser ou à endurer.

En outre, l’effet refroidissant des particules dans la stratosphère ne dure que quelques années, alors que l’effet réchauffant du dioxyde de carbone diminuerait lentement sur plusieurs milliers d’années.18 Si le déploiement à grande échelle des SAI était soudainement interrompu, il s’ensuivrait un réchauffement rapide, communément appelé « choc de terminaison ».19 Le déploiement à grande échelle des SAI devrait donc se faire sur le long terme.

Décider si et comment déployer le SAI

Le SAI semble offrir un moyen techniquement réalisable d’enrayer la hausse des températures, ce qui pourrait réduire de nombreux risques climatiques, mais en aggraver d’autres dans certains endroits. Cela signifie que la décision de déployer ou non le SAI, et la manière de le faire, auraient des répercussions mondiales et des implications de grande envergure.

Quels principes éthiques devraient influencer de telles décisions ? Les effets du changement climatique justifient-ils une telle ingérence dans le système climatique ? Quelles sont les obligations incombant à ceux qui déploient le SAI à l’égard des personnes qui en subissent les conséquences ?

Bien qu’il y ait des réponses idéales à ces questions, des défis importants en matière de gouvernance peuvent rendre difficile leur mise en œuvre effective. Quels sont les pays qui prendront part aux décisions sur le déploiement et quels sont les facteurs qui influenceront leurs choix ? Quels risques géopolitiques pourraient-ils découler du SAI, s’il est mis en œuvre unilatéralement par une coalition restreinte de pays ?

Pour prendre des décisions judicieuses concernant le SAI et d’autres méthodes de réflexion sur la lumière du soleil, il conviendra d’examiner attentivement ces questions, ainsi que d’autres questions difficiles, et de déployer des efforts de coopération pour trouver des réponses.

Questions ouvertes

- Quelles sont les régions susceptibles d'être avantagées ou désavantagées par la mise en œuvre du SAI, et comment comparer cette situation à celle des régions avantagées ou désavantagées par le changement climatique ?

- Est-ce que les particules d'aérosol alternatives, comme la calcite, pourraient présenter moins d'effets secondaires et de risques que les particules de sulfate ?

- Comment les pays pourraient-ils coopérer dans le cadre de la recherche sur les SAI et prendre des décisions éclairées quant à l'opportunité et à la manière de les développer et de les déployer à l'avenir ?

Notes de fin d'ouvrage

- Stenchikov G, Ukhov A, Osipov S, et al. (2021). Comment un nuage volcanique de la taille du Pinatubo parvient-il à atteindre la stratosphère moyenne ? J Geophys Res Atmospheres. 126(10):e2020JD033829. https://doi.org/10.1029/2020JD033829

- L’éruption du Pinatubo a augmenté la profondeur optique des aérosols (une mesure de la quantité de lumière bloquée par les aérosols dans l’atmosphère) d’environ 0,1, 20, ce qui correspond approximativement à une diminution de la lumière solaire entrante de 1 %.21

- Visioni D, MacMartin DG, Kravitz B et coll. (2021). Identification des sources de doute dans les simulations de modèles climatiques de modification du rayonnement solaire avec les simulations G6sulfur et G6solar Geoengineering Model Intercomparison Project (GeoMIP). Atmospheric Chem Phys(Physique chimique de l’atmosphère) 21 (13) :10039-63. https://doi.org/10.5194/acp-21-10039-2021

- Haywood J, Tilmes S, Keutsch F, et al. (2022). Chapter 6: Stratospheric Aerosol injection and its Potential Effect on the Stratospheric Ozone Layer. Dans : Évaluation scientifique de la dégradation de la couche d’ozone en 2022. pp. 325–375. https://csl.noaa.gov/assessments/ozone/2022/downloads/Chapter6_2022OzoneAssessment.pdf

- Kravitz B, MacMartin DG. (2020). Uncertainty and the basis for confidence in solar geoengineering research. Nature Reviews Earth & Environment. 1(1):64-75. https://doi.org/10.1038/s43017-019-0004-7

- Smith W. (2020). Coût de l’injection d’aérosols stratosphériques à l’horizon 2100. Environmental Research Letters. 15(11):114004. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba7e7

- Lockley A, MacMartin D, Hunt H. (2020). An update on engineering issues concerning stratospheric aerosol injection for geoengineering. Environmental Research Communications. 2(8):082001. https://doi.org/10.1088/2515-7620/aba944

- Kravitz B, MacMartin DG, Tilmes S et coll. (2019). Comparaison des impacts en surface et dans la stratosphère de la géo-ingénierie selon différentes stratégies d’injection de SO2. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 124(14):7900-18. https://doi.org/10.1029/2019JD030329

- Ji D, Fang S, Curry CL et coll. (2018). Réaction aux températures extrêmes et aux précipitations provoquées par l’assombrissement solaire et la géo-ingénierie des aérosols stratosphériques. Chimie et physique atmosphérique 18(14):10133-56. https://doi.org/10.5194/acp-18-10133-2018

- Duffey A, Irvine P, Tsamados M et coll. (2023). La géo-ingénierie solaire dans les régions polaires : une revue. Earth’s Future. 11 (6) : E2023EF003679. https://doi.org/10.1029/2023EF003679

- Moore JC, Greve R, Yue C et coll. (2023). Réduction de la perte de glace au Groenland par injection d’aérosol stratosphérique. Journal de recherche géophysique : Surface de la Terre. 128 (11) : E2023JF007112. https://doi.org/10.1029/2023JF007112

- Yue C, Jevrejeva S, Qu Y et coll. (2023). Niveau thermostatique et dynamique de la mer dans le cadre de la géo-ingénierie solaire. npj Sciences du climat et de l’atmosphère. 6(1):135. https://doi.org/10.1038/s41612-023-00466-4

- Ricke K, Wan JS, Saenger M et coll. (2023). Conséquences hydrologiques de la géo-ingénierie solaire. Annual review of earth and planetary sciences. 51(1):447-70. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-031920-083456

- Irvine PJ, Keith DW. (2020). Halving warming with stratospheric aerosol geoengineering moderates policy-relevant climate hazards. Environmental Research Letters. 15(4):044011. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab76de

- Aquila V, Garfinkel CI, Newman PA et coll. (2014). Modifications de l’oscillation quasi-biennale par une perturbation de la couche d’aérosols stratosphériques liée à la géo-ingénierie. Geophysical Research Letters. 41(5):1738-44. https://doi.org/10.1002/2013GL058818

- Keith DW, Weisenstein DK, Dykema JA et coll. (2016). Géo-ingénierie solaire stratosphérique sans perte d’ozone. Proceedings of the National academy of Sciences. 113(52):14910-4. https://doi.org/10.1073/pnas.1615572113

- En abaissant les températures mondiales, le SAI pourrait améliorer l’absorption et la rétention du carbone par les terres et les océans, 22 par exemple en réduisant l’émission de carbone provenant de la fonte du pergélisol.10

- Archer D, Eby M, Brovkin V et coll. (2009). Durée de vie atmosphérique du dioxyde de carbone issu des combustibles fossiles. Annual review of earth and planetary sciences. 37(1):117-34. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.031208.100206

- Parker A., Irvine, P.J. (2018). Le risque de choc de terminaison lié à la géo-ingénierie solaire. Earth’s Future. 6(3):456-67. https://doi.org/10.1002/2017EF000735

- Long C.S., Stowe L.L. (1994). Utilisation du NOAA/AVHRR pour étudier les épaisseurs optiques des aérosols stratosphériques après l’éruption du Mont Pinatubo. Geophysical research letters. 21(20):2215-8. https://doi.org/10.1029/94GL01322

- Visioni D, MacMartin DG, Kravitz B. (2021). Réduire les rayons du soleil est-il un bon indicateur de la géoingénierie des sulfates stratosphériques ? Journal of Geophysical Research : Atmospheres. 126(5):e2020JD033952. https://doi.org/10.1029/2020JD033952

- Tjiputra JF, Grini A, Lee H. (2016). Impact de l’injection d’aérosols stratosphériques dans un futur idéalisé sur les cycles du carbone à grande échelle en mer et sur terre. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 121(1):2-7. https://doi.org/10.1002/2015JG003045